Kita tidak asing lagi dengan slogan “Jasmerah” yang merupakan akronim dari “Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah”. Slogan yang mulanya berasal dari pidato Bung Karno pada perayaan HUT RI tahun 1966 itu begitu sering disebut oleh banyak orang: diucapkan dalam pidato upacara sekolah, dipetuahkan guru dalam kelas, dipesankan oleh orang tua kepada anaknya, hingga disebut-sebut dalam sebuah obrolan warung kopi. Tetapi, tampaknya banyak dari kita yang hanya baru sebatas jago mengulang-ulang dan mengglorifikasi slogan tersebut. Kita kerap lupa—atau mungkin enggan—memaknai dan mengamalkan kalimat di slogan tersebut lebih jauh lagi.

Hal ini tampak pada fenomena hari ini ketika sejarah dan segala hal yang berhubungan dengannya sering kali hanya dianggap sebagai fenomena yang telah usang, kuno, dan oleh karenanya tidak lagi dinilai terlalu penting untuk diperhatikan, dimaknai, apalagi dipelajari. Fenomena abai terhadap sejarah tersebut, terejawantahkan dalam kasus-kasus penghancuran dan penggusuran beberapa bangunan dan situs-situs bersejarah di sejumlah tempat di Indonesia.

Kasus paling anyar yang terjadi adalah rencana penggusuran sebuah bangunan bernama Gedong Tinggi Cimanggis yang terletak di JL. Raya Bogor, Depok. Rumah yang dibangun pada abad ke-18 dan merupakan bekas kediaman Gubernur Jenderal VOC yang bernama Albertus van Der Parra tersebut, hendak dirobohkan karena lahannya akan dipakai untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Selain rencana tersebut bertentangan dengan peraturan undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap bangunan cagar budaya (UU No. 11 tahun 2010), rencana itu juga menggambarkan betapa abainya sikap sebagian masyarakat terhadap bangunan yang memiliki nilai sejarah. Yang tragis, sikap abai itu tidak hanya tampak pada sebagian masyarakat saja, pemerintah pun memperlihatkan sikap serupa.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, bahkan sempat menyebut bangunan itu tidak perlu ditampakkan lagi karena bekas ditempati penjajah yang korup. Selain itu, Walikota Depok juga sempat enggan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Rumah Cimanggis untuk ditetapkan menjadi cagar budaya, padahal ia sudah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TAGC) Provinsi Jawa Barat.

Selain kasus Gedong Tinggi Cimanggis, kasus tentang hilangnya kapal perang Belanda, Inggris, Amerika, dan Australia yang karam di Laut Jawa pada Perang Dunia II, juga menunjukkan sikap abai sebagian dari kita terhadap benda yang memiliki nilai sejarah. Pada tahun 2016, isu tentang hilangnya bangkai kapal milik Inggris dan Belanda yang tenggelam di dasar perairan Indonesia itu mulai mencuat. Indonesia pun mendapat kritik karena dituding melakukan pembiaran atas pencurian barang bersejarah. Diduga kuat salah satu perusahaan salvage (kegiatan bawah air) di Jawa Timur, telah menjadi penyebab hilangnya bangkai-bangkai kapal bersejarah itu. Perusahaan tersebut mengambil besi-besi dari bangkai kapal tersebut untuk kemudian dijualnya.

Kasus lain, sebuah bangunan yang terletak di Jalan Mawar No.10, Surabaya, yang pernah dijadikan Bung Tomo untuk mengobarkan semangat perjuangan kemerdekaan melalui siaran radio, pada 2016 lalu juga diratakan dengan tanah. Bangunan bersejarah tersebut dirobohkan karena lahannya akan dijadikan tempat parkir sebuah mall.

Tiga contoh kasus tersebut—dan tentunya masih banyak contoh kasus lainnya—menggambarkan betapa sebuah bangunan, benda, atau tempat yang memiliki nilai sejarah, masih kurang mendapatkan perhatian besar baik dari masyarakat maupun pemerintah. Padahal, kelestarian bangunan yang memiliki nilai historis sangat penting keberadaannya bagi suatu bangsa. Kita bisa belajar dan mengambil contoh tentang hal ini pada tim nasional Zambia.

Pada gelaran Piala Afrika tahun 2012 lalu, tim nasional Zambia yang dilatih oleh Herve Renard, mampu menjadi juara. Padahal lawan yang mereka hadapi di babak final bukan lawan yang mudah, yakni tim nasional Pantai Gading. Pantai Gading dengan skuat mentereng yang dimilkinya jelas lebih banyak diunggulkan. Namun Zambia mampu memberikan kejutan pada semua orang. Salah satu faktor yang memberikan kekuatan bagi Zambia dalam mengatasi Pantai Gading di final ini adalah karena final ini bertempat di sebuah kota yang memiliki nilai sejarah bagi tim nasional dan seluruh masyarakat Zambia. Final ini bertempat di Stadion Angondje, kota Libreville, Gabon.

Di kota Libreville inilah tim nasional Zambia pernah mengalami kejadian bersejarah pada tahun 1993. Saat itu, tim nasional Zambia sedang dalam perjalan menuju Abidjan, Pantai Gading, untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 1994. Namun, di perjalanan, pesawat militer yang membawa awak tim Zambia terjatuh di sebuah pantai di kota Libreville. Seketika 18 pemain yang merupakan generasi emas tim nasional Zambia saat itu, tewas pada kejadian nahas tersebut. Hanya ada satu pemain yang selamat dari kejadian itu, ia adalah Kalusha Bwalya.

Usai kejadian itu, selama dua hampir dekade sepakbola seakan tak lagi sama bagi masyarakat Zambia dan Bwalya. Ingatan tentang kejadian nahas yang terjadi di lepas pantai Libreville itu terus menghantui persepakbolaan mereka—namun mereka enggan melupakannya.

Sebaliknya, mereka terus mengingat kejadian bersejarah tersebut sebagai pelecut untuk bangkit dalam mengejar prestasi bagi tim nasional Zambia. Dan harapan serta semangat itu menemukan momentumnya di final Piala Afrika 2012.

Sadar bahwa final tersebut dihelat di sebuah tempat yang bersejarah bagi mereka, yaitu Libreville, mereka begitu antusias menyambutnya dan tidak ingin menyia-nyiakan momentum tersebut.

Beberapa hari sebelum pertandingan final digelar, para pemain singgah ke pantai Libreville yang menjadi lokasi terjatuhnya pesawat 19 tahun silam. Mereka lantas berkumpul, mengirim bunga, dan berdoa di tempat tersebut.

“Kami tahu arwah-arwah mereka ada bersama kami,” ujar kiper Zambia, Kennedy Mweene.

Ketika hari pertandingan tiba, tidak tampak ekspresi-ekspresi inferior di wajah-wajah para pemain Zambia. Padahal lawan yang mereka hadapi memiliki banyak pemain yang sudah berpengalaman bermain di klub-klub besar Eropa. Sementara di tim nasional Zambia saat itu, hanya ada dua orang yang bermain di klub Eropa. Salah satunya hanya bermain untuk liga kasta dua Rusia.

Namun semangat, rasa percaya diri, serta tekad yang kuat terbukti mampu melampaui segala prediksi dan hitung-hitungan di atas kertas. Para pemain Zambia bermain bagai sebuah unit yang saling terhubung. Gerakan mereka begitu dinamis di atas lapangan sepanjang pertandingan, mereka pun sering memenangkan duel perebutan bola. Kiper mereka, Kennedy Mweene, walau kerap tidak lengket dalam menangkap bola, namun sorot mata dan cara ia berkomunikasi dengan rekan-rekannya menunjukkan hal lain. Mereka bagai gerombolan anak kecil yang menemukan lapangan rumput luas, setelah sebelumnya hanya bisa bermain bola di lapangan sempit dan berbatu.

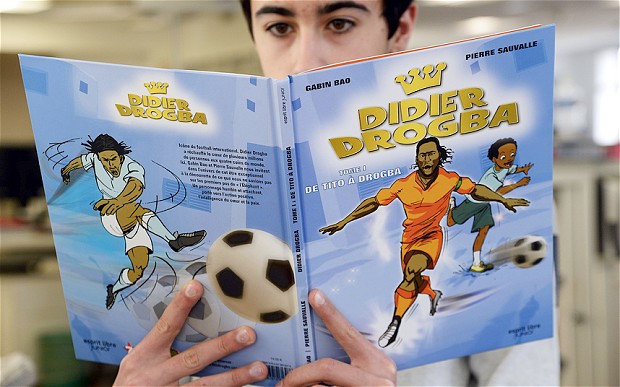

Sementara Pantai Gading seakan lupa bagaimana caranya bermain bola. Puncaknya terjadi saat Didier Drogba gagal mengeksekusi penalti di pertengahan babak kedua.

“Saat penalti Drogba gagal, kami semakin yakin final ini milik kami,” terang salah satu pemain Zambia, Davies Nkausu.

Ketika akhirnya pemenang harus ditentukan lewat adu penalti setelah sepanjang pertandingan skor 0-0 bertahan, para pemain Zambia semakin yakin bahwa takdir akan berpihak pada mereka. Selama adu penalti berlangsung, mereka terus saling rangkul dan melantunkan lagu doa-doa secara ritmik. Sesekali salah satu di antara mereka mengacung-acungkan telunjuk ke arah langit. Sementara raut frustrasi, terbebani, dan tegang semakin tampak di wajah pemain-pemain Pantai Gading.

Dan, pada saat tembakan Gervinho melambung sementara Stophira Sunzu masuk, drama di Stadion Angondje malam itu menemukan puncaknya. Para pemain, pelatih, dan kru tim nasional Zambia berlarian ke tengah lapangan. Mereka membentuk lingkaran dan bibir mereka terus melantunkan puji syukur. Pemandangan sangat indah terlihat kala sang pelatih, Herve Renard, membopong Joseph Musonda yang sedang cedera ke tengah lapangan untuk turut larut dalam perayaan.

"Kami ingin memberikan hadiah ini kepada para pemain yang telah meninggal di sini dan menyaksikannya. Keluarga yang telah mereka tinggalkan akan merasa bahagia, dan arwah-arwah mereka telah tenang,” terang mereka bersama.

***

Kesuksesan Zambia menjuarai Piala Afrika 2012 di Libreville, bisa dibilang, adalah buah dari hasil penghayatan dan penghargaan terhadap sejarah masa lalu sepakbola mereka. Kendati sejarah itu muram, namun mereka mampu memaknai kemuraman sejarah tersebut menjadi sebuah semangat dan harapan yang pada akhirnya membantu mereka dalam mengimajinasikan—untuk seterusnya mewujudkan—masa depan sepakbola Zambia yang lebih baik. Dan gelar Piala Afrika 2012 adalah jawaban segala imajinasi dan upaya yang selama ini mereka lakukan.

Zambia mengajarkan kita untuk senantiasa tak mengabaikan apalagi melupakan tempat yang memiliki nilai sejarah bagi kita. Karena di tempat itulah kita bisa mengenang dan mengambil pelajaran dari peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, sebagai upaya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Walau bangunan itu dulu dihuni oleh penjajah yang korup, atau benda itu dulu ditempati oleh pasukan kapal perang yang bengis, justru melalui bangunan dan benda itulah kita bisa belajar agar tak mencontoh sikap korup dan bengis mereka dulu.

Sejarah adalah timbunan dari akumulasi peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dan kita, yang hidup di masa kini, mustahil bisa mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu itu. Yang bisa kita lakukan—seperti halnya Zambia—adalah dengan menerima sejarah itu untuk kemudian mengambil pelajaran darinya. Agar slogan “Jasmerah” tak berakhir sebagai mantra yang kemudian menguap begitu saja di udara.

Komentar