Balapan baru berlangsung 14 lap sementara mimpi buruk Jules Bianchi dan Max Chilton tampak nyata: bertemu dengan bendera biru. Tak berselang lama, Nico Rosberg dan Lewis Hamilton melewati keduanya tanpa boleh memberikan perlawanan.

Momen balapan di atas bukanlah kejadian sebenarnya, melainkan simulasi yang penulis lakukan dalam video game “F1 2014” dalam balapan GP Singapura. Dua pembalap di atas, bersama dengan Marcus Ericsson dan Kamui Kobayashi, menjadi akrab dalam ingatan karena kelewat mudah untuk di-overlap.

Bianchi dan Chilton bergabung dengan tim Marussia, sementara Ericsson dan Kobayashi berada di tim Caterham. Di video game “F1 2014” dua tim tersebut oleh Codemasters, selaku pengembang, memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi.

Terdapat perbedaan yang begitu kentara saat “mengendarai” mobil Marussia dan Caterham dengan McLaren Mercedes, misalnya. Jarak waktu tercepatnya bisa mencapai tiga detik yang mana terbilang jauh untuk ukuran balapan Formula 1. Pun ketika balapan. Mengendarai Marussia maupun Caterham perlu kerja ekstra keras agar tidak disalip mobil lain. Pasalnya, meskipun dengan tingkat kesulitan “Amatir” sekalipun, sulit untuk balik menyusul saat disalip mobil lain. Maka, menjadi hal yang biasa menyaksikan dua tim ini terlempar dari 10 besar dalam setiap balapan.

Tentu, terdapat perbedaan yang jelas antara video game dengan realita yang ada. Faktanya, pada Formula 1 musim 2014, Marussia mampu meraih dua poin. Hasil ini lebih baik ketimbang Sauber-Ferrari dan Caterham-Renault yang sama sekali tak mendapatkan poin pada musim balapan tersebut. Segalanya bisa terjadi di dunia nyata.

Hinaan untuk Rio

Pada musim balapan 2016, Formula 1 menjadi lebih semarak dengan meningkatnya interaksi dengan penonton Indonesia. Bergabungnya Rio Haryanto dengan tim Manor Racing MRT, membuatnya mencatatkan sejarah sebagai pembalap Formula 1 pertama asal Indonesia.

Namun, tampilnya Rio di Formula 1 sebagai ajang balapan jet darat paling bergengsi, menghadirkan sesuatu yang mengganjal. Alih-alih mendapat bayaran tinggi, Rio justru mesti membayar 15 juta euro agar bisa balapan hingga akhir musim.

Tentu, dukungan pun mengalir deras. Bahkan, pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga turut membantu mengusahakan sejumlah pihak untuk membantu kiprah pemuda kelahiran Surakarta, 22 Januari 1993 ini. Sayangnya, dukungan deras pun sejalan dengan kritik keras yang tertuju bukan cuma kepadanya, tetapi juga kepada pihak yang turut membantunya.

“Daripada keluarkan 220 miliar rupiah untuk Rio, lebih baik dialokasikan untuk membantu warga tidak mampu!” tulis seorang netizen.

Banyak netizen yang merasa kalau dana yang begitu besar kurang cukup layak untuk dikucurkan hanya untuk seorang atlet. Di sisi lain, banyak yang merasa secara hitung-hitungan bisnis angka sebesar itu cukup layak karena perusahaan yang membiayai akan terpampang logonya di mobil hingga kostum balap. Terlebih, Formula 1 adalah balap jet darat paling bergengsi saat ini.

Perlahan, ekspektasi publik yang begitu besar terhadap Rio, tidak terbayarkan. Publik lebih sering mendengar Rio finis di peringkat akhir, atau malah tak menyelesaikan balapan karena melintir.

Di forum diskusi seperti Kaskus ada thread yang secara langsung menyerang kualitas Rio sebagai pembalap. Mereka menganggap kegagalan Rio di Formula 1 adalah karena ketidakmampuannya menyejajarkan diri dengan para pembalap Formula 1.

Ada satu thread yang membuktikan bahwa bukan kualitas Manor dan mobilnya yang salah, tetapi karena pembalapnya. Dalam thread tersebut disertakan catatan top speed di mana Rio kerap berada di lima besar.

“Kalau ada yang bilang Rio Haryanto selalu finish terakhir karena faktor mobil yang buruk, itu adalah SALAH BESAR. Itu hanya Pembelaan dan Upaya Pembenaran, serta pencarian KAMBING HITAM yang dilakukan Fansboys Fanatik Radikal Garis Keras,” tulis sang pembuat thread.

Beberapa akun pun menyertakan komentar pembalap lain, bahkan rekan setimnya, Pascal Wehrlein, bilang kalau Rio terlalu lambat kala mereka membalap di GP Monaco.

Selain itu ada Jenson Button yang bilang seperti ini dalam komunikasi radio dengan timnya, McLaren-Honda, “Luar biasa bukan? Saya baru disalip oleh (Rio) Haryanto. Singkirkan mobil itu dari jalanan. Ini akan membuang waktu kita. Saya tahu ia berpikir bahwa dirinya cepat, padahal tidak.”

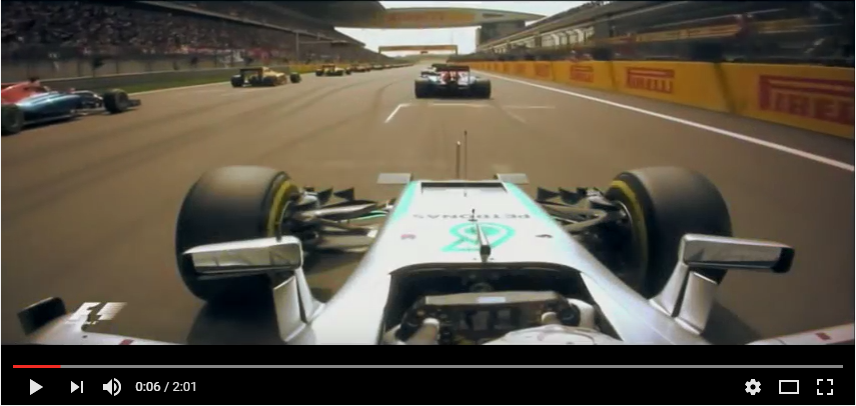

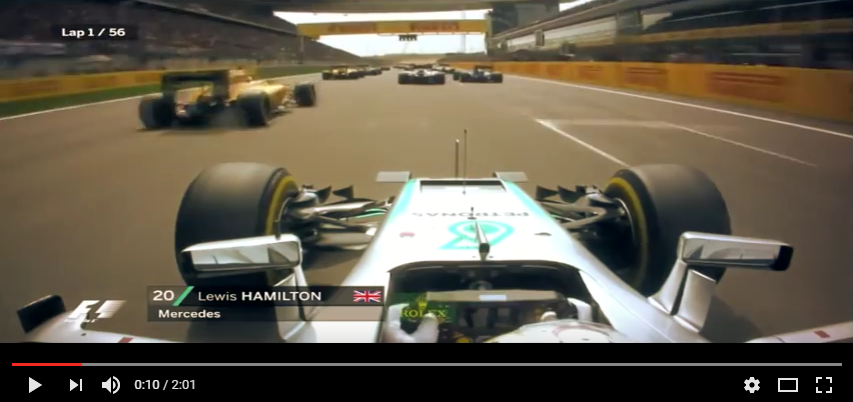

Alasan di atas mungkin logis: bahwa tidak ada masalah dengan mobil Rio karena punya top speed yang lebih tinggi ketimbang pembalap lainnya. Saya pun percaya, tapi tidak setelah melihat klip di bawah ini,

Perhatikan pada detik ketujuh di mana Hamilton yang start di posisi terakhir mampu melakukan akselerasi dan langsung melewati Rio serta Pascal yang ada di depannya.

Pada video di atas memperlihatkan kamera on board Lewis Hamilton. Terlihat perbedaan akselerasi antara mobil Manor dengan mobil Mercedes AMG Petronas yang dikendarai Hamilton. Hamilton bahkan berhasil melewati tiga pembalap dalam "sekali gas". Artinya, argumen mobil Manor “bisa bersaing” sulit untuk dibuktikan, meskipun sama-sama menggunakan mesin Mercedes.

Dengan sejarah Manor yang sebelumnya bernama Marussia, serta satu fakta di atas, bisa dibilang kalau Manor adalah tim semenjana di ajang jet balap Formula.

Menjadi Juara di Kesebelasan Semenjana

Keberhasilan Leicester City menjadi juara adalah sebuah fenomena. Ia adalah kesebelasan semenjana yang mulai ditiru langkah-langkahnya. Berbagai penjelasan pun mulai dikemukakan mulai dari efektifnya penyerangan, sampai The Big Four yang tampil angin-anginan. Yang jelas, apa yang dilakukan Leicester adalah sesuatu yang istimewa tapi bukan tidak mungkin akan terulang.

Sebelum Leicester ada nama Blackburn Rovers yang menjadi juara Liga Primer pada musim 1994/1995. Ada pula Manchester City yang juara pada musim 2011/2012, padahal satu dekade sebelumnya, mereka masih berjuang di Divisi Championship.

Keberhasilan ketiga kesebelasan tersebut, sejatinya bisa dijelaskan secara rasional. Blackburn dan City bisa jadi juara karena kucuran uang untuk mendatangkan para pemain bintang. Di sisi lain, efektivitas strategi yang diterapkan Claudio Ranieri, menjadi kunci sukses Leicester City.

Terlalu Banyak Harapan

Banyak yang berharap Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Lantas, kalau (semoga saja) Indonesia berlaga di Piala Dunia, apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia? Melihat para pemain mengangkat piala?

Cita-cita memang boleh setinggi mungkin, tapi harapan yang setinggi langit, saat terjatuh akan terasa amat sakit. Harapan mestilah sesuai dengan kemampuan.

Sefenomenal apapun Wales, mereka tak akan menargetkan meraih gelar juara di Piala Eropa 2016. Harapan mereka bahkan dianggap kelewat batas: lebih berprestasi dari Inggris. Pun halnya dengan Islandia. Meski menjadi juara grup di babak kualifikasi, tapi tidak ada yang berpikir kalau Islandia bisa melaju hingga babak perempatfinal.

Melihat prestasi kesebelasan negara Indonesia dalam empat tahun terakhir, bisa dibilang bahwa skuat bentukan PSSI tersebut memiliki kualitas semenjana karena bahkan tidak bisa bersaing untuk sekadar lolos grup di dua edisi Piala AFF terakhir.

Dan saat Indonesia, misalnya, lolos ke Piala Dunia 2018 (Ya, ini pemisalan yang tidak logis karena mustahil terjadi) apa yang kita harapkan? Dengan rentetan prestasi yang tidak terlalu baik di tingkat Asia Tenggara, apakah kita tetap menaruh harapan bagi Indonesia untuk menjadi juara?

Ini yang barangkali terjadi pada Rio. Penggemar balap Formula 1 tentu paham benar bahwa tim yang diperkuat Rio bukanlah tim kuat. Sehebat apapun kemampuan berkendara Rio, kalau akselerasi mobilnya begitu buruk, tentu sulit baginya untuk bersaing. Karena Formula 1 bertanding di sirkuit yang berliku, bukan jalanan yang lurus, maka top speed bukanlah patokan utama. Kalau mengagungkan top speed, maka balapan yang tepat bagi Rio, dan Manor, adalah drag race di jalanan lurus.

Dengan fakta di atas, menjadi wajar kalau Rio memilih menerapkan target yang dianggap realistis: tidak crash dan bisa finis di atas rekan setimnya, Pascal.

Alasan “Jauh lebih terhormat crash karena berjuang, daripada sekadar finis karena sama-sama dapat poin nol” jelas tidak berlaku dalam sebuah olahraga ekstrem seperti Formula 1. Para pembalap di Formula 1 membalap dengan menanggung nyawa. Telat mengerem sepersekian detik, dapat membuat pembalap celaka atau lebih buruk lagi menjadi korban jiwa.

Selain itu, saat crash, banyak hal yang harus diperbaiki apalagi kalau mobil yang digunakan hancur. Mobil Formula 1 bukanlah mobil produksi massal yang stoknya berlimpah. Mereka memiliki suku cadang tersendiri yang tentu tidak murah. Belum lagi teknologi yang tersemat di setiap mobil, membuat crash adalah sesuatu yang kelewat mahal. Ingat bung, ini ajang formula, bukan adu balap tamiya.

Pembaca mungkin menganggap penulis sebagai “Ultras Rio” karena membela Rio habis-habisan. Namun, penulis hanya ingin mengingatkan bahwa dengan kondisi saat ini, tidak tepat untuk menuntut Rio bisa meraih podium. Ini sama mustahilnya seperti meminta timnas bentukan PSSI, dengan penampilan dan prestasi empat tahun terakhir, menjadi juara dunia.

Komentar