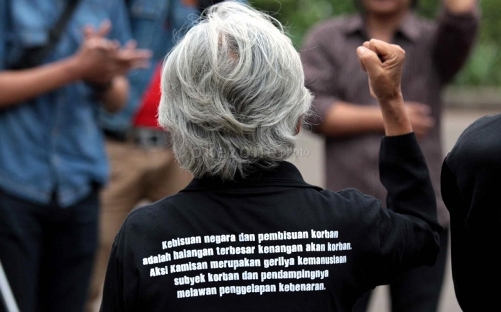

Hari ini, Aksi Kamisan akan merayakan usia sewindu. Ya, aksi berdiri dalam diam dengan mengenakan pakaian hitam di depan Istana Negara, ternyata sudah berlangsung selama delapan tahun tanpa putus.

Aksi itu dilakukan untuk menuntut keadilan terhadap kekerasan yang dilakukan negara terhadap warganya sendiri. Mula-mula dilakukan oleh para ibu korban kekerasan tentara pada aksi-aksi demonstrasi menjelang kejatuhan Soeharto, tapi kemudian menjadi aksi bersama siapa pun yang ingin menuntut kejelasan dan penuntasan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan negara, dari tragedi 1965, kasus Tanjung Priok dan Talangsari, hingga kekerasan pada para petani.

Aksi berdiri di depan Istana Negara, setiap Kamis sore ini, dengan mengenakan pakaian serba hitam, mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh ibu-ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan rezim militer di Argentina. Dan riwayat kelahiran aksi ini tidak terpisahkan dari sepakbola.

Mari kita putar jarum jam untuk melihat apa yang terjadi di Argentina pada 1978.

Editorial ini didedikasikan untuk mereka yang setiap Kamis sore selalu berjaga di perbatasan ingatan dan lupa!

*****

Saat itu, Argentina hendak menggelar Piala Dunia. Dipimpin oleh diktator militer Jorge Videla, rezim Argentina saat itu ingin menjadikan ajang Piala Dunia sebagai alat untuk mengkampanyekan keberhasilan-keberhasilan pemerintahan militer. Mereka ingin memperlihatkan pada dunia, bahwa di bawah kepemimpinan junta militer, Argentina justru siap melejit. Piala Dunia 1978 menjadi ajang yang ideal untuk mengkampanyekan itu.

Tapi ada segelintir orang yang tak sudi membiarkan rezim militer itu menangguk popularitas. Mereka tak ingin membiarkan ajang Piala Dunia menjadi alat militer untuk membujuk rakyat Argentina agar melupakan kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh junta militer.

Untuk diketahui, junta militer ini berkuasa setelah mengkudeta kepemimpinan Isabel Peron yang berhaluan sosialis. Guna memperkuat tahta kekuasaannya, militer melakukan banyak hal untuk memberangus siapa saja yang menentang. Perlawanan politik disikat. Para aktivis mahasiswa ditangkap. Para simpatisan Isabel Peron diberangus dengan cara-cara keji: diculik secara paksa dan dihabisi. Semuanya dilakukan tanpa proses hukum. Extra judisial. Dan banyak sekali di antara mereka yang tak pernah kembali ke rumah.

Salah seorang kiper sepakbola di kesebelasan Argentina, namanya Claudio Tamburini, juga diculik oleh rezim militer ini. Kiper yang juga seorang mahasiswa yang cerdas dan kritis itu beruntung masih bisa selamat. (simak kisah penculikan Tamburini DI SINI)

Tapi ada orang-orang yang tak sudi menyerah. Mereka adalah para ibu yang suami dan anak-anaknya ditangkap dan diculik diam-diam, dan hingga saat itu tak jelas di mana keberadaannya, tak pasti masih hidup ataukah sudah tewas. Para ibu inilah yang diam-diam hendak melancarkan aksi perlawanan terhadap junta militer.

Mereka melakukannya dengan memanfaatkan apa yang sebenarnya dirancang untuk popularitas rezim: Piala Dunia 1978.

Para ibu itu sudah muncul ke permukaan sejak 1977. Mereka sudah berunjukrasa di Plaza de Mayo, lapangan luas di depan Istana Kepresidenan Casa Rosada. Dimulai hanya oleh 14 ibu pada 30 April 1977, jumlah mereka sudah berlipat dua menjadi 150an orang di akhir 1977.

Menjelang perhelatan Piala Dunia 1978, mereka semakin menggiatkan aksinya. Memasuki Mei 1978, menjelang kick-off Piala Dunia 1978, mereka muncul di Plaza de Mayo sembari membawa foto keluarga terkasih mereka yang hilang dan belum kembali. Foto-foto itu ditulisi dengan nama sang anak atau suami yang hilang.

Puncaknya pada 1 Juni 1978, tepat saat kick-off Piala Dunia. Mereka menggelar demonstrasi besar-besaran di Plaza de Mayo. Mereka sadar betul bahwa Piala Dunia adalah ajang kelas dunia yang menarik perhatian pers dari seantero bumi. Dengan itulah justru mereka ingin menjelaskan kepada dunia bahwa di balik kemewahan dan gempita Piala Dunia, ada darah yang ditumpakan dan ditutup-tutupi.

Benar saja. Para jurnalis asing yang sedang meliput Piala Dunia itu pun berpaling untuk menengok apa yang sedang terjadi dan dilakukan oleh para ibu Argentina di Plaza de Mayo. Dan mulailah cerita-cerita kekerasan nan berdarah yang dilakukan rezim Jorge Videla menyebar ke seantero dunia. Selubung darah yang menyelimuti wajah keras junta militer Argentina pun terkuak. [baca juga kisah bagaimana junta militer Jorge Videla ada diduga ada di belakang keputusan Johan Cruyff yang memilih absen di Piala Dunia 1978]

Tujuan para ibu itu untuk menuntut dikembalikannya anak, cucu dan suami mereka yang hilang. Sebagian besar dari mereka mungkin sudah terbunuh, tapi mereka percaya masih banyak yang masih hidup di dalam tahanan yang tak berprikemanusiaan. Para ibu juga ingin agar publik Argentina tahu bahwa ada anyir darah dalam keseharian junta militer. Junta memang menutup saluran informasi sedemikian rupa sehingga banyak orang yang tidak tahu kekejian demi kekejian yang mereka lakukan.

Memasuki Mei 1978, para ibu itu semakin menggiatkan aksinya. Mereka akan muncul setiap pukul 3 sore di Plaza de Mayo. Mereka membawa foto anak, cucu dan suami mereka yang hilang berikut kertas betuliskan nama-nama orang yang mereka sayangi itu.

Pada 1 Juni 1978, tepat saat kick-off Piala Dunia, para ibu itu menggelar aksinya dalam skala besar-besaran. Para jurnalis asing dengan cepat menangkap aksi ini dan mengabarkannya ke seantero dunia. Sejak itulah, mata dunia akhirnya mulai terbuka dengan apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Argentina.

Aksi penuh keberanian itu tak sanggup ditutup-tutupi oleh tentara. Betapapun kerasnya upaya tentara mengusir dan menghalau aksi para ibu itu, dengan segera ibu-ibu yang lain bermunculan menggantikannya. Sepanjang gelaran Piala Dunia 1978 itu, di mana Argentina akhirnya menjadi juara dunia setelah mengalahkan Belanda di partai final, para ibu yang keras kepala menuntut keadilan itu bergerilya dengan licin, liat dan penuh semangat.

Untuk diketahui, perlawanan terhadap junta militer itu bukannya tidak ada dari kalangan sepakbola itu sendiri.

Ada dua nama pesepakbola yang diam-diam ikut melancarkan perlawanan terhadap junta militer Argentina yang ingin memanfaatkan Piala Dunia: Osvaldo Piazza dan Jorge Carrascosa. Piazza saat itu menjadi pemain bertahan Saint Etienne di Prancis. sementara Jorge Carrascosa saat itu bermain untuk kesebelasan lokal, Hurracan. Carrascosa bahkan sebenarnya pemain andalan Argentina di lini belakang. Tapi keduanya menolak bermain dan mereka tak menyesal kendati tak akan dicatat sejarah sebagai pemain yang pernah meraih trofi Piala Dunia.

Rasa sesal itu malah pernah datang dari pemain yang ikut memperkuat Argentina di Piala Dunia 1978. Oscar Ortiz, saat itu bermain untuk River Plate, belakangan merasa bersalah. Ia mengatakan: "Saya bersedia menukar gelar (juara dunia) yang kami dapatkan untuk menghentikan semua yang terjadi selama kediktatoran militer." [baca juga kisah yang masih terkait dengan ini: Ketika Juara Dunia Diatur oleh Junta Militer]

Junta militer itu akhirnya memang jatuh pada 1983. Tak ada lagi ancaman nyata kepada ibu-ibu itu saat melakukan aksi di Plaza de Mayo. Tapi mereka terus berdiri di Plaza de Mayo karena mereka tak sekadar menuntut pergentian kekuasaan, melainkan menginginkan keadilan atas nasib orang-orang terkasih yang diculik dan tak tahu di mana rimbanya.

Mereka melakukannya terus menerus setiap Kamis di Plaza de Mayo. Mereka melakukannya minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak peduli hujan, tak peduli panas, tak peduli dianggap gila, tak peduli diancam ditangkap atau dibunuh. Mereka melakukan segala cara untuk mencari anak-anak mereka yang hilang: datang ke kantor pemerintah, ke kantor polisi, ke kantor militer, mengirim surat, menulis pamflet, semua-muanya mereka lakukan. Dengan tangan kosong. Dengan cinta yang tak terkira dalamnya.

Pada 26 Januari 2006, Para Ibu Plaza de Mayo secara resmi melakukan aksi kamisan-nya yang terakhir. Alasannya karena Presiden Neston Kirchner telah menunjukkan keberpihakannya pada aksi yang mereka lakukan. Kirchner yang memang berhaluan kiri mencabut kekebalan hukum yang sebelumnya menyelamatkan pejabat-pejabat militer yang dulu bertanggungjawab. Kirchner juga tidak akan menolak jika ada upaya ekstradisi dari pejabat-pejabat yang bersalah yang kadung melarikan diri ke luar negeri.

Selama 39 tahun mereka menggelar perjuangan yang luar biasa, menggelar perlawanan yang dahsyat.

*****

Pada 9 Juni 2014, melalui esai berjudul "Karena Nyeri Itu Setiap Hari, Bukan Lima Tahun Sekali", saya menulis begini:

Hanya cinta yang begitu kuat dan dalam yang sanggup menyuplai energi tak terperi sehingga mereka bisa terus melakukannya. ...

Karena untuk sebuah cinta yang dalam, kehilangan akan selalu aktual. Karena untuk kerinduan yang menahun, kehilangan tak akan pernah basi (seperti yang pernah dikatakan Ahok saat membela bos di partainya). Hilangnya boleh tahun 1975 atau 1998, tapi nyerinya bisa datang kapan saja sampai entah.

Bagi mereka yang kehilangan orang-orang tercinta karena kekerasan yang dilakukan negara dan aparatusnya, HAM bukanlah pasal-pasal dalam konstitusi atau kalimat-kalimat indah nan bersayap dalam sebait puisi. Bagi mereka, HAM adalah sesuatu yang konkrit dan sehari-hari.

HAM adalah ketika bangun pagi dan mendapati kamar anak tercinta masih kosong tak berpenghuni. HAM adalah isak sedih dalam hati saat menatap foto suami yang sudah mati. HAM adalah mulut yang diam terkunci tiap kali ada anak bertanya: Bu, kapan bapak pulang?

Di Indonesia, Aksi Kamisan yang terinspirasi dari perlawanan para ibu di Plaza de Mayo pekan ini berjalan delapan tahun lamanya. Entah kapan datangnya keadilan bagi Munir, bagi korban penembakan 1998, juga korban-korban kekerasan negara lainnya.

Apa yang dilakukan para ibu di Plaza de Mayo itu, bagi orotitas sepakbola dan politisi yang ingin menunggangi sepakbola, adalah sebuah pelajaran berharga. Dari kacamata sepakbola, para ibu itu memberi pelajaran pada junta militer pimpinan Jenderal Jorge Videla: barang siapa yang hendak menunggangi sepakbola untuk menutupi kejahatan, siap-siap sajalah juga untuk jatuh dan dijatuhkan. Dan memang banyak otoritas sepakbola dan politisi yang menunggangi sepakbola untuk menutupi kejahatan. (baca ulasan kami tentang praktik-praktik kejahatan keuangan yang memanfaatkan sepakbola]

Parafrase Latin yang dituliskan ulang oleh Pramoedya dalam penutup katrologi Pulau Buru, Rumah Kaca, layak untuk disorongkan kepada orang-orang macam itu: "Dia rendahkan mereka yang berkuasa dan naikan mereka yang terhina."

Komentar