Mengapa AS Roma belum memenangkan sebuah gelar juara lagi? mengapa juga skuat mereka yang kompetitif tapi selalu tersandung di langkah-langkah terakhirnya? Roma belum meraih gelar scudetto sejak 2001. Jawaban awam mungkin itu soal nasib yang buruk. Sementara pandangan para analis yang menggelitik adalah skuat Roma kurang dalam, walau itu benar adanya. Tapi satu faktor utama dalam kefrustasian dari para pendukungnya itu adalah soal mentalitas yang buruk. Roma seolah tidak punya mental pemenang. Mereka justru gugup ketika mendapatkan kesempatan-kesempatan besar.

Tolak ukur itu berada dalam kiprah mereka di Liga Champions yang memengaruhi mentalitas di kompetisi domestik. Roma nampak kehilangan percaya diri ketika menghadapi Bayern Munich atau Barcelona. Padahal kepercayaan diri adalah hal yang penting untuk mengatasi dua raksasa Eropa tersebut

Situasi Roma berbeda dengan Juventus yang bertanding dengan mental juara. Mental buruk kesebelasan berjuluk I Lupi (Si serigala) itu pun baru-baru ini terjadi. Dimulai ketika Roma gagal masuk ke Liga Champions 2016/2017 karena disingkirkan Porto pada laga play-off.

Malapetaka mulai dari kebobolan terlebih dahulu ketika laga baru berjalan delapan menit. Alih-alih berusaha untuk menyusul, justru kartu merah didapatkan Daniele De Rossi pada pertengahan babak. Kesalahan itu seolah lebih besar dari ban kapten di lengannya pada waktu itu, sehingga mengganggu stabilitas kesebelasannya untuk mengejar ketertinggalan. Roma pun gagal mengejar ketertinggalan dan harus puas berlaga di Liga Europa musim ini.

Mental buruk akibat kegagalan di Liga Champions pun masih belum bisa diobati. Sebab setelah disingkirkan Porto secara memalukan, Roma gagal menang di pertandingan berikutnya di Serie-A 2016/2017. Mereka ditahan imbang 2-2 oleh Cagliari yang notabene kesebelasan promosi. Francesco Totti dkk baru berhasil bangkit pada pekan lalu ketika mengalahkan Sampdoria dengan susah payah. Mereka mampu menang 3-2 setelah tertinggal 2-1 terlebih dahulu.

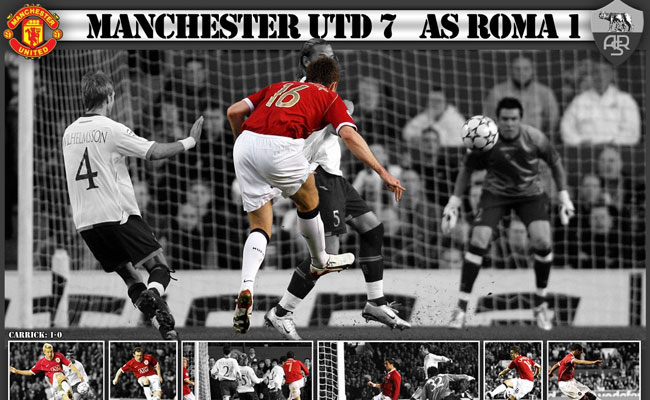

Tapi dari segi mental, Roma masih buruk walau tidak separah beberapa musim sebelumnya, yang membutuhkan waktu panjang untuk bangkit di Serie-A setelah gagal di Liga Champions akibat dikalahkan Munich dan Barcelona dengan skor telak. Dan tiga musim secara berturut-turut itulah mental buruk ditunjukkan oleh Roma.

Setidaknya, fenomena kebangkitan lebih cepat memang penting untuk didapatkan Luciano Spalletti selaku Pelatih Roma. Kebangkitan secepat mungkin sangat dibutuhkan bagi kesebelasan yang tidak meraih scudetto lebih dari satu dekade. Mereka justru lebih sering mengalami kesulitan dengan psikologis kronis yang berasal dari lingkungannya sendiri.

Roma memang menjadi tempat yang indah dikunjungi, tapi bukanlah sebuah kota yang mudah untuk ditinggali. Dan itulah yang membuat seseorang begitu sulit mewakili kota itu sendiri. Buktinya bisa ditunjukkan melalui derby Roma yang termasuk pertandingan paling ganas di Eropa. Militansi dukungan para suporter Roma di Italia pun mungkin hanya bisa ditandingi Napoli.

Di kota abadi itulah pemain bisa dicela, dilecehkan, dicemooh jika melakukan kesalahan. Pemain, pelatih, direksi dan presiden yang mencoba menjadi pahlawan, bisa menjadi penjahat di mata para pendukung Roma. Cap penjahat itu juga suda ada di dalam pikiran mereka untuk menyambut Miralem Pjanic yang akan kembali dengan seragam Juventus. Tapi saking kritisnya, sudah tidak ada lagi koreografi yang menakjubkan dari tribun Olimpico akibat boikot sejak musim lalu.

Ultras AS Roma memboikot Stadion Olimpico karena merasa kebebasan ekspresinya dibungkam

Maka tidak perlu jawaban lain lagi. Satu penjelasan di balik kegagalan Roma yaitu tidak ditemukannya mental yang stabil. Padahal itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tekanan begitu luar biasa sebagai bagian hidup dan bekerja di Roma. Juventus memang memiliki jenis dukungan yang sama, tapi pendukung mereka tidak semuanya berasal dari Turin, sehingga mereka memiliki hubungan yang jauh lebih sedikit emosional dengan para pemainnya.

Memang ada sesuatu yang menarik tentang upaya Spalletti untuk mengubah Roma. Melalui pendekatan yang memfasilitasi filosofinya. Setiap sesi latihan atau sebelum pertandingan, ia selalu mengumpulkan skuatnya agar membuat sebuah lingkaran. Kemudian ia berteriak dan bertanya "untuk siapa kita menjalankan ini?", lalu serempak para pemain menjawabnya "Roma!". Kemudian kelantangan-kelantangan berbalas itu terus berlanjut. "untuk siapa kita berjuang? Roma!", "untuk siapa kita mati? Roma!".

Secara intuitif, itu nampak menjadi ide yang bagus. Komitmen-komitmen itu memang menuai pujian. Tapi caranya sejauh ini telah melibatkan histeria yang begitu tajam. Maka Spalletti harus meminta para pemainnya lebih gila daripada pendukungnya. Tekanan dan situasi Roma sejauh ini memang selalu merugikan psikologis kesebelasan itu sendiri. Tekanan dari kota yang berlebihan tidak selalu menjadi baik bagi mereka. Pada akhirnya waktu akan menjadi hakim terakhir. Roma memang spektakuler dan menarik perhatian, tapi mentalitas yang mereka punya belum terlihat efektif sejauh ini.

Sumber: Football-Italia, Soccerway

Komentar