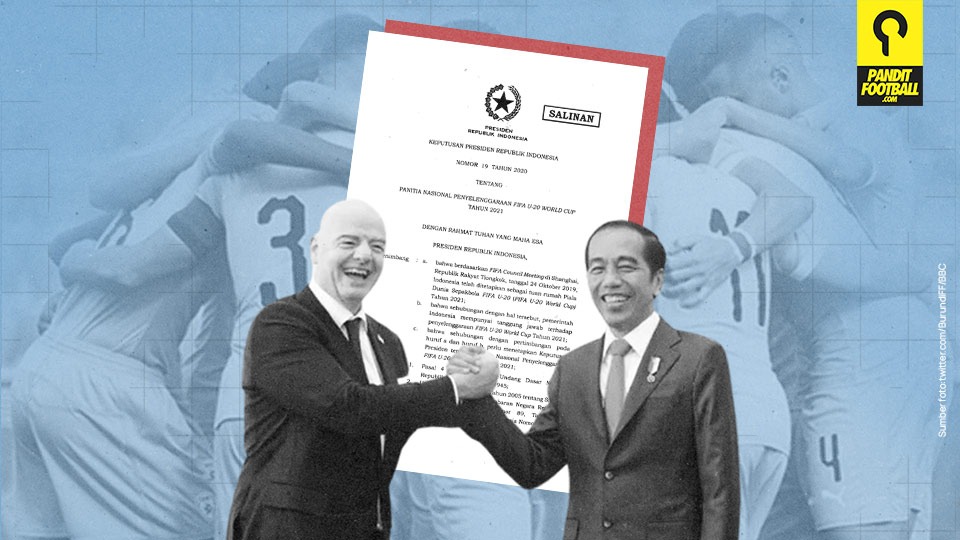

Saat Presiden Jokowi menyetujui dan menjamin kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, adakah yang menyangka Israel akan lolos?

Sebagai anggota UEFA, mereka tidak pernah lolos Piala Eropa. Kiprah klub-klubnya pun tidak terdengar di level kompetisi antar Eropa di semua levelnya.

Bisa dibilang, lolosnya timnas Israel ke Piala Dunia U-20 itu sesuatu yang tak terbayangkan, tak terimajinasikan, saat kita mengajukan diri sebagai tuan rumah. Ini bagian dari apa yang disebut sebagai the beautiful game. Bahwa segala hal bisa terjadi. Sebagaimana kehidupan, sepakbola pun sering memberi kejutan.

Kejutan ini dimungkinkan karena satu faktor mendasar, satu realitas, realisme yang telak: Israel memang anggota FIFA.

Semua anggota FIFA, semiskin apa pun negerinya, sebrengsek apa pun negara dan pemerintahannya, memang bisa bermain di Piala Dunia, level Piala Dunia mana pun: senior, junior, perempuan, dll., asalkan mereka lolos babak kualifikasi. Itu hukum besi sepakbola.

Tentu saja selalu ada pengecualian dalam sejarah. Pernah terjadi tim yang sudah lolos babak kualifikasi, tapi tak bisa ikut babak finalnya. Yugoslavia, misalnya, yang lolos babak kualifikasi Piala Eropa 1992 akhirnya didiskualifikasi setelah negara tersebut bubar disusul Peperangan Balkan. Yugoslavia digantikan Denmark yang malah menjadi juara.

Tentu sikap UEFA tersebut dilakukan atas restu FIFA. Padahal, pada saat itu, Uni Soviet yang juga bubar pada 1991 tetap diizinkan ikut Piala Eropa 1992 walau pun “dipaksa” menyandang nama yang lain yaitu CIS (Persemakmuran Sovyet).

Kok perlakuannya beda? Begitulah badan sepakbola di semua level. Inkonsistensi adalah sesuatu yang konsisten dalam pengambilan keputusan FIFA terkait konstelasi ekonomi-politik dunia. Dalam sejarahnya, cara mereka melakukan pengorganisasian sepakbola dunia sering kali ditentukan oleh konstelasi ekonomi politik global. Dan jika akhirnya mereka harus mengambil keputusan berisiko, sering kali keputusan tersebut bias [kepentingan] Eropa/Barat.

Perlakuan FIFA terhadap Rusia tidaklah unik. Ini bisa dibaca sebagai pengulangan diskriminasi yang mereka lakukan terhadap negara-negara Asia dan Afrika, terutama sejak awal berdiri hingga berakhirnya kepemimpinan Stanley Rous.

Dari latar belakang historis itu, ibarat mimpi di siang bolong berharap FIFA mendiskualifikasi Israel.

Sejarah diskriminasi yang dilakukan Israel bukan berlangsung setahun dua tahun, tapi mereka tetap saja menjadi anggota FIFA, tetap bisa ikut kualifikasi berbagai macam turnamen di bawah FIFA dan UEFA.

AFC memang pernah mendepak Israel. Indonesia pernah membuat olimpiade tandingan (Ganefo) sebagai buntut hukuman yang dikeluarkan IOC setelah mendepak Israel di Asian Games 1962. Tapi, situasi ekonomi politik saat itu dibingkai Perang Dingin, dalam konstelasi ekonomi politik yang kompleks, saat ideologi sangat menentukan corak pemerintahan mayoritas negara-negara dunia ketiga, saat respon terhadap isu-isu internasional sama gentingnya dengan hidup mati presidennya atau kepala negaranya atau partai yang berkuasa.

Di sisi lain, perdebatan keikutsertaan Israel ini memang bukan lagi domainnya Erick Thohir atau PSSI. Pemerintahlah yang harus bicara dan mengambil sikap. Sebagaimana turnamen-turnamen FIFA lainnya, tuan rumah tidak bisa mencalonkan diri jika tidak ada endorsement/dukungan dari pemerintah/negaranya.

Dalam banyak kasus, negara tuan rumah Piala Dunia mula-mula bukan ambisi federasinya, tapi ambisi pemerintahannya, khususnya negara-negara Asia dan Afrika, atau negara dunia ketiga. Menjadi tuan rumah Piala Dunia itu mandat yang sangat-sangat besar, sehingga di luar kapasitas sebuah federasi untuk bisa menjadi tuan rumah atau mengajukan bidding.

PSSI jelas tidak bisa mengeluarkan visa kepada para pemain Israel untuk masuk ke Indonesia. Ini urusan diplomatik yang sudah masuk dalam domain diplomasi, dan ini kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenlu. Bagaimana sebuah negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan kita, bahkan kita tidak mengakui eksistensi negara Israel, kok pemainnya bisa masuk ke teritori Indonesia? Ini hanya bisa, dan hanya mungkin, terjadi atas persetujuan negara.

Kelolosan Israel sebagai sesuatu yang mungkin tak pernah terbayangkan saat Presiden Jokowi mengirimkan surat kepada Gianni Infantino pada 7 Agustus 2019 yang berisi janji dan/atau kesanggupan untuk memenuhi banyak hal terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

Berikut adalah bunyi poin nomor 2 (ii) surat tersebut: "Pemerintah menyambut baik dan mendukung kehadiran FIFA dan asosiasi-asosiasi anggota FIFA serta seluruh pengunjung dari segenap penjuru dunia di Republik Indonesia dalam rangka Piala Dunia U20 Tahun 2021 (catatan redaksi: diundur ke 2023 karena pandemi) dan akan sepenuhnya mendukung FIFA terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi dimaksud".

Ada juga janji soal anti diskriminasi, yang terdapat dalam poin 3 (iii). Bunyinya begini: “Pemerintah akan mendukung segala upaya yang dapat memperkuat kontribusi penyelenggaraan dan pelaksanaan Piala Dunia U-20 FIFA Tahun 2021 terhadap perkembangan sepakbola di Indonesia dan seluruh dunia dengan cara yang berkelanjutan dan humanis, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun, terlepas dari kewarganegaraan, ras, maupun kepercayaan seseorang”.

Terutama poin yang sudah disebutkan sebelumnya tentang "menyambut baik kehadiran asosiasi-asosiasi anggota FIFA”, Israel pun merupakan anggota FIFA.

Apakah saat mengajukan surat berisi jaminan dan dukungan atas penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini Indonesia sudah mempertimbangkan kemungkinan Israel hadir sebagai peserta karena lolos babak kualifikasi? Entah.

Bukan sesuatu yang mengejutkan kalau pemerintah Indonesia tidak menghitung kemungkinan itu. Pejabat-pejabat terkait wajar jika tidak mendengar Israel bermain di Piala Dunia, Piala Eropa, atau klubnya juara Liga Champions, dll., sehingga bisa dipahami kalau tidak menghitung kemungkinan Israel lolos kualifikasi.

Tapi, PSSI-lah yang seharusnya menjelaskan kemungkinan itu.

Apakah pengurus PSSI di era itu sudah menjelaskan risiko kemungkinan Israel lolos Piala Dunia U-20?

Saat surat Jokowi itu dikirim, Edy Rahmayadi sudah mundur sebagai Ketum PSSI. Yang memimpin PSSI waktu itu adalah Iwan Budianto sebagai Plt. Saat itu, Ratu Tisha masih menjabat sebagai Sekjen. Kalau kita ikuti perkembangannya lewat pemberitaan, ia aktif terlibat dalam mengurus proses pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah karena memang posisinya Sekjen yang tupoksinya adalah mengurus urusan-urusan administratif.

Kita tidak tahu apakah PSSI saat itu memberi assessment atas risiko kemungkinan Israel lolos. Seharusnya assesment itu dilakukan dan diberikan kepada pemerintah, karena Israel ini memang lain dalam konteks diplomasi antar negara.

Kalau penolakan karena perlakuan brutal dan otoritarian, sebenarnya banyak negara yang melakukannya. Rusia melakukannya kepada Ukraina. Myanmar juga melakukannya terhadap kelompok Rohingnya. Iran bersikap keras kepada gerakan protes. Sejarah sudah mencatat perlakuan semacam itu, termasuk apa yang pernah dilakukan Indonesia kepada Timor Leste.

Namun, dengan Rusia, Iran, dan Myanmar, kita punya hubungan diplomatik, berbeda dengan Israel. Bukan hanya tidak punya hubungan diplomatik, Indonesia bahkan tidak mengakui keberadaan negara Israel.

Sebagai bangsa yang dalam konstitusinya memuat kalimat “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, juga kalimat “dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan”, juga sebagai bangsa yang selama puluhan tahun mengklaim berada di sisi Palestina, setidaknya dari retorik, kedatangan Israel ini sangat strategis.

Sepakbola adalah alat politik yang sangat efisien untuk mengkampanyekan gagasan/ideologi/prinsip yang kita kehendaki. Masalahnya adalah apa iya kita masih punya gagasan, masih punya ideologi, masih punya prinsip?

Apa yang membuat atlet Israel di cabang yang lain (misalnya badminton atau panjat tebing) bisa bertanding di Indonesia, dan wakil parlemen Israel (Knesset) bisa bergabung dalam acara International Parliamentary Union (IPU) di Bali pada 2022 lalu? Apa yang membuat I Wayan Koster sebagai Gubernur Bali merasa baik-baik saja saat bendera Israel berkibar di Bali pada acara IPU dan sekarang merasa tidak baik-baik saja saat Israel akan bertanding di Indonesia, atau Bali?

Jawabannya tidak sederhana, apalagi jika dibumbui konstelasi politik lokal dalam penyikapannya. Namun, salah satu jawaban hampir pasti bisa disepakati: karena ini sepakbola!

Sepakbola tidak pernah tidak menarik perhatian. Sepakbola adalah budaya populer yang tiada banding, sekaligus alat kampanye yang bisa sangat efektif untuk mengutarakan sesuatu. Timnas sepakbola Israel bertanding di Indonesia adalah sesuatu.

PSSI mustahil menolak timnas Israel dalam konteks football family (sebagai anggota FIFA). Dari logika football family, atau logika sepakbola yang formal, Israel ini berhak bermain di Piala Dunia U-20 karena sudah lolos kualifikasi. Level kepesertaan mereka bahkan sebenarnya lebih tinggi dibanding kita yang berpartisipasi karena menjadi tuan rumah. Kalau tidak jadi tuan rumah, kita mustahil untuk lolos – wong dalam Piala Asia U-20 yang digelar awal Maret lalu saja kita tidak lolos ke fase gugur, kok.

Kita juga tidak bisa mengabaikan posisi diplomatik Indonesia terhadap Israel. Posisi diplomatik itu merupakan akumulasi dari pendirian politik, ideologis dan historis Indonesia terhadap Israel. Terlalu enteng-entengan mengabaikan posisi tersebut juga sulit untuk dibenarkan begitu saja karena bisa menimbulkan konsekuensi panjang yang tidak bisa diprediksi.

Prosedur paling pendek adalah mundur sebagai tuan rumah. Masalahnya opsi tersebut rasanya juga menjadi yang paling tidak dikehendaki [baca: opsi paling ujung] pemerintah.

Opsi lain, ya, mencari jalan tengah: menerima Israel dengan catatan tidak ada simbol-simbol kenegaraan (bendera atau lagu kebangsaan) atau mencari co-host untuk mengakomodasi grup peserta yang memuat Israel di dalamnya.

Opsi terakhir itu sangatlah rumit. Jangan lupa, Qatar juga tidak bisa mendiskualifikasi Jerman yang keukeuh mau pakai ban kapten pelangi. Qatar hanya bisa mendesakkan agenda NO simbol-simbol LGBTQ di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Karena mendiskualifikasi Jerman, atau member FIFA lain yang sudah lolos kualifikasi, adalah hal yang levelnya sangat berbeda. Padahal itu Qatar, negara dengan kekuatan kapital yang sedang gila-gilanya.

Mencari negara lain sebagai co-host juga sama peliknya. Mengingat Indonesia dan Israel mungkin saja terundi dalam satu grup (karena Indonesia sebagai tuan rumah berstatus pot 1, sedangkan Israel bukan tim unggulan sehingga hampir pasti ada di pot yang berbeda), apa jadinya jika Indonesia dan Israel satu grup? Atau jika pun tidak satu grup, betapa peliknya mengatur jadwal untuk mengantisipasi Israel lolos fase grup, bukan?

Jika opsi tersebut yang hendak dicoba, maka lobi itu tidak bisa tidak akan dibebankan kepada Erick Thohir. Dan ini akan menjadi pekerjaan tambahan yang luar biasa kompleks bagi Erick Thohir. Sebagai mantan Ketua KOI, dan anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC), plus mantan Presiden Inter Milan, Erick memang punya banyak koneksi dengan elite-elite olahraga dan sepakbola tingkat dunia.

Pendeknya, opsi lobi ini berarti Kemenlu yang menjelaskan, Erick Thohir yang mengerjakan.

Tapi opsi lobi-lobi ini dikejar oleh waktu yang sangat pendek, juga mesti berhadapan dengan lobi Israel yang sudah jelas lebih mengakar dan mendalam ke semua level organisasi dunia. Ini kerja ambisius lagi raksasa yang, rasa-rasanya, mesti dipanggul oleh semua pejabat pemerintah terkait, tidak terkecuali Presiden Jokowi.

Negara harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai.