Kegundahan David Moores mencapai puncaknya pada akhir 2006. Sejak tiga tahun sebelumnya, kehidupan pemilik saham terbesar Liverpool FC itu dibuntuti kekalutan yang menggerogoti pikirannya. Moores benar-benar dihantui ketakutan tak lagi mampu mengangkat prestasi Liverpool, terlebih di kompetisi domestik.

Apalagi setelah kedatangan Roman Abramovich yang membeli seluruh saham kepemilikan Chelsea pada 2003. Abramovich telah mengubah lanskap sepakbola Inggris, terkhusus Liga Primer. Dengan kekayaan yang dimilikinya, konglomerat Rusia itu menyulap Chelsea dari kesebelasan papan tengah menjadi tim papan atas.

Buktinya, dalam waktu singkat sejak pengambilalihan oleh Abramovich, Chelsea menjuarai Liga Primer Inggris dua kali berturut-turut – pada 2004/05 dan 2005/06. Kesuksesan Chelsea tak lepas dari kantung tebal Abramovich. Uang yang melimpah membuat Chelsea bisa dengan mudah mendatangkan banyak pemain bintang ke Stamford Bridge.

Moores sadar kantungnya tak setebal Abramovich. Suntikan dananya tak mungkin cukup untuk mendanai operasi skala Abramovich di Liverpool. Moores tak mau memaksakan kehendak. Apalagi, sejak kedatangannya ke Anfield pada 1991 silam, Liverpool tak lagi meraih gelar di ajang Liga Inggris.

Prestasi paling prestisius yang diraih Liverpool di era Moores adalah gelar di ajang Piala UEFA (2000/01) dan Liga Champions (2004/05). Sementara di ajang domestik, Liverpool hanya meraih gelar di ajang Piala FA dan Piala Liga. Hal tersebut seakan membuat Moores berada dalam bayang-bayang Sir John Wilson Smith, yang dalam 17 tahun (1973 - 1990) kepemimpinannya mampu membawa Liverpool meraih sebelas gelar Liga Inggris, tiga Piala FA, empat Liga Champions, dan dua Piala UEFA.

Dalam kekalutannya itu, Moores menyadari satu-satunya cara untuk membuat Liverpool bisa mempertahankan eksistensi sebagai kesebelasan papan atas di sepakbola Inggris, adalah dengan menyerahkan kekuasaannya kepada pihak lain yang lebih mumpuni untuk membuat Liverpool lebih berkembang.

David Moores. Sumber foto: Liverpool Echo

David Moores. Sumber foto: Liverpool EchoSejak tahun 2004, Moores beserta Chief Executive Liverpool saat itu, Rick Parry, bergerilya mencari investor baru yang dianggap mumpuni untuk menjadi penggantinya. Proses pencarian berlangsung cukup lama, Moores dan Parry terbilang selektif dalam memilih pemilik baru untuk Liverpool. Upaya pencarian pemilik baru bagi Liverpool akhirnya menemui titik terang dua tahun kemudian.

Pada Desember 2006, Liverpool mencapai kesepakatan eksklusif dengan Dubai International Capital (DIC), perusahaan milik konglomerat asal Uni Emirate Arab (UEA), Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum.

Sheikh Mohammed dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Moores sebagai pemimpin Liverpool. Namun tanpa diduga, selang beberapa hari setelah kesepakatan tersebut terjalin, Moores tiba-tiba berubah pikiran dengan menarik diri dari kesepakatan.

Pembatalan kerjasama Liverpool dan DIC tak lepas dari laporan yang didapat Moores bahwa DIC berencana menjual kembali Liverpool setelah tujuh tahun kesepakatan pembelian tersebut. Saat itu Moore menganggap DIC bukanlah pembeli yang tepat bagi Liverpool. Baginya, DIC tak serius untuk membantu Liverpool kembali berprestasi.

Kabar batalnya kesepakatan antara Liverpool dengan DIC sampai ke telinga George Gillett, pengusaha asal Amerika Serikat. Gillett sendiri sebelumnya sempat mengajukan penawaran untuk membeli Liverpool. Namun tawaran tersebut ditolak karena nilai investasi yang tak sesuai dengan harapan. Selang beberapa hari setelah pembatalan kesepakatan antara Liverpool dan DIC, Gillett kembali membuka negosiasi dengan Moores dan dewan direksi Liverpool lainnya.

Dalam proses negosiasi yang baru, Gillett pun mengajak serta rekan bisnisnya, Tom Hicks, untuk memuluskan ambisi menguasai seluruh saham Liverpool. Duo pengusaha Amerika Serikat itu menawar setiap persen saham Liverpool dengan harga 5000 paun, lebih tinggi 500 paun dari yang dijanjikan DIC sebelumnya. Selain itu, Gillett dan Hicks pun bersedia melunasi semua hutang Liverpool yang mencapai 45 juta paun. Total penawaran yang diajukan Gillett dan Hicks untuk meminang Liverpool adalah mahar sebesar 174 juta paun.

Moores tak bisa menolak penawaran yang sangat menggiurkan dari Gillett dan Hicks. Apalagi, keduanya pun menjanjikan dana sebesar 215 juta paun untuk pembangunan stadion baru di kawasan Stanley Park. Moores termakan janji Gillett dan Hicks. Kesepakatan pun akhirnya terjalin.

Janji yang Mengantar Liverpool pada Kehancuran

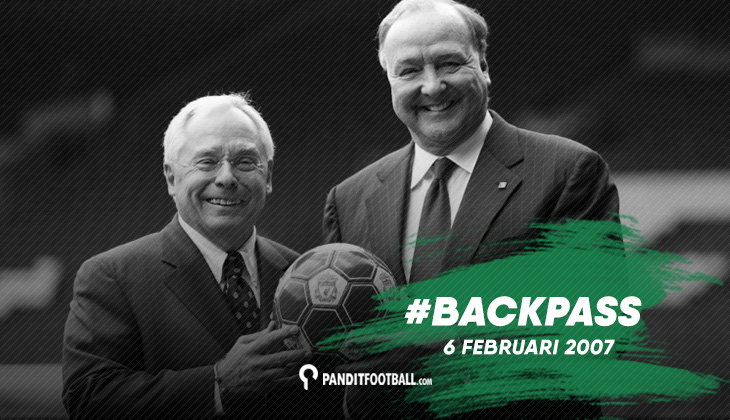

Pada 6 Februari 2007, David Moores resmi menanggalkan 16 tahun masa baktinya sebagai boss Liverpool. Moores melangkahkan kakinya ke pintu keluar Anfield dengan sejuta harapan kepada Gillett dan Hicks, investor asing pertama Liverpool.

"Saya telah menyerahkan klub ini ke tangan yang tepat. Ini bukan seseorang yang datang dengan ambisi untuk menghasilkan uang dengan cepat. Saya sudah pasti membuat keputusan yang benar," kata Moores saat itu, dilansir dari Liverpool Echo.

Dalam acara pengenalan Gillett dan Hicks sebagai pemilik baru Liverpool, di Anfield, keduanya berpidato dengan janji-janji yang membuat para pendukung Liverpool larut dalam harapan. Tidak hanya janji untuk membangun stadion baru, Gillett dan Hicks pun menyampaikan bahwa mereka tidak akan menjadikan Liverpool sebagai alat untuk mengeruk keuntungan pribadi.

"Ini bukan pengambilalihan seperti kesepakatan Keluarga Glazer di Manchester United. Tidak ada utang yang terlibat. Kami percaya bahwa sebagai penjaga dari klub yang indah dan bertingkat ini, kami memiliki kewajiban untuk memperhatikan tradisi dan warisan Liverpool," terang Hicks.

Kata-kata yang sangat indah untuk didengar. Motivasi dan harapan untuk melihat Liverpool kembali berjaya di bawah kepemimpinan Gillett dan Hicks membuncah. Namun dua pengusaha tersebut hanya membual – tidak ada satu pun janji yang terealisasikan. Kepemimpinan keduanya bahkan membuat Liverpool berada di ambang kehancuran.

Alih-alih membawa Liverpool meraih banyak trofi, Gillett dan Hicks justru menumpuk utang yang besar di Liverpool. Kala itu Liverpool terlilit utang sebesar 351 juta paun. Utang yang melilit disebabkan ulah Gillet dan Hicks yang meminjam dana kepada Royal Bank of Scotland (RBS), untuk menambah dana pembelian Liverpool.

Kondisi Liverpool yang semakin mengkhawatirkan karena lilitan utang membuat banyak suporter The Reds melimpahkan kemarahannya kepada Gillett dan Hicks. Para suporter menganggap keduanya menjadikan nilai global Liverpool sebagai alat untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Curahan kemarahan para pendukung Liverpool semakin menjadi setelah mengetahui rekam jejak Hicks yang dikenal sebagai pengusaha picik yang menjalankan bisnisnya dengan filosofi: membeli dengan harga murah melalui uang pinjaman, dan menjualnya kembali dengan harga tinggi demi keuntungan besar.

aksi demonstrasi pendukung Liverpool. Sumber Foto: SpiritofShangkly.com

aksi demonstrasi pendukung Liverpool. Sumber Foto: SpiritofShangkly.comPuncak kemarahan pendukung Liverpool atas keserakahan Gillett dan Hicks membuncah pada Desember 2008. Saat itu, sekelompok pendukung Liverpool membentuk sebuah grup bernama The Spirit of Shankly (SOS), yang didirikan untuk memobilisasi aspirasi pendukung Liverpool yang menuntut Hicks dan Gillett angkat koper dari Anfield.

Demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh SOS pada Oktober 2009. Sebelum berlangsungnya pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris antara Liverpool melawan Manchester United, ribuan anggota SOS melakukan long march dari wilayah Breck Road ke Anfield. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut agar Gillett dan Hicks segera menjual seluruh sahamya kepada investor lain.

Pada kenyataannya, Gillett dan Hicks tidak hanya dibenci suporter. Rafael Benitez yang kala itu menjadi manajer Liverpool pun turut menyuarakan ketidaksukaannya kepada Gillet dan Hicks. Benitez kesal karena keduanya pelit dalam mengeluarkan dana untuk kebutuhan belanja pemain di bursa transfer.

Sial bagi Benitez, ketidaksukaannya kepada Gillett dan Hicks ditindaklanjuti oleh keduanya. Dengan dalih tak mampu lagi mengangkat prestasi tim, Benitez dipecat dari kursi kepelatihan Liverpool pada akhir musim 2009/10.

Situasi internal Liverpool semakin memburuk setelah itu. Suporter yang begitu menggebu menggulingkan Gillett dan Hicks dari jabatannya, prestasi tim yang terus merosot, serta lilitan hutang yang semakin menumpuk membuat Liverpool berada di ambang kehancuran. Belum lagi, RBS terus menuntut agar utang-utang Gillett dan Hicks segera dilunasi.

Pada Oktober 2010, dewan direksi Liverpool yang terdiri dari Hicks, Gillett, Martin Broughton, Christian Purslow, dan Ian Ayre menggelar rapat tertutup. Perdebatan hebat terjadi dalam pertemuan tersebut. Tiga dari lima dewan direksi Liverpool bersepakat menjual klub ke investor baru. Sementara Gillett dan Hicks, tentu saja, menolak usulan tersebut. Tapi karena kalah suara, Gillett dan Hicks pun dipaksa angkat koper dari Anfield.

Pada 15 Oktober 2010 Liverpool kemudian dijual kepada John W. Henry, melalui perusahannya yang bernama Fenway Sports Group (FSG). Kala itu FSG membeli Liverpool dengan harga 300 juta paun. John W. Henry beserta FSG masih menjadi pemilik saham terbesar Liverpool hingga saat ini.