Ada banyak perdebatan soal pendidikan dan olahraga. Ada konsensus umum yang menyebutkan jika seseorang ingin pintar, ia tidak bisa menjadi atlet; sebaliknya, jika ia ingin menjadi atlet, maka ia harus meninggalkan pendidikannya. Solusinya bisa saja sederhana: masukkan saja olahraga ke kurikulum pendidikan; sedari anak-anak sudah ditanamkan pentingnya olahraga. Namun, tak semudah itu.

Saya bisa menunjukkan banyak jurnal penelitian (ini tentu berkaitan dengan pendidikan). Salah satu yang sering saya gunakan adalah jurnal berjudul “Brain boost: sport and physical activity enhance children’s learning” dari Dr. Karen Martin. Pada intinya, penelitian tersebut berbicara jika olahraga dan aktivitas fisik bisa meningkatkan kemampuan seorang anak untuk belajar, yaitu dengan menstimulasi otak mereka.

Jika kita berbicara pendidikan anak-anak, kita tak akan bisa lepas dari bermain. Sudah kodratnya jika anak senang untuk bermain, baik di sekolah, bahkan masjid, apalagi di ruang terbuka hijau. Lagipula konsep utama olahraga memang untuk bermain. Kata dasar “sport” dari “dis-ports”, istilah bahasa Prancis Kuno, memiliki arti “untuk menghibur diri” atau “untuk menyenangkan diri”. Tak heran olahraga dan aktivitas fisik sangat menarik dan bermanfaat untuk anak-anak, bahkan hingga dewasa.

Setiap tanggal 2 Mei, kita memeringati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Sebenarnya peringatan ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia. Filosofi Ki Hadjar Dewantara digunakan sebagai semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia: ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), ing madya mangun karsa (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), tut wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan).

Dari filosofi Ki Hadjar Dewantara tersebut, sebenarnya kita sudah menemukan kunci lainnya untuk menyelaraskan pendidikan dan olahraga, yaitu dari si pemberi teladan di depan, pencipta ide di antara murid, dan pemberi dorongan dari belakang kepada para anak dan siswa. Kuncinya ada di sosok guru.

Lebih Penting Membangun Infrastuktur atau Manusia?

Tak usah aneh menyejajarkan guru dengan sosok pelatih atau manajer di olahraga, terutama sepakbola. Peran guru tersebut juga yang menjadi kunci kesuksesan Jerman selalu memiliki pelatih ternama. Tapi Indonesia bukan Jerman. Sekarang sedang ribut-ribut soal mana duluan yang harus dibangun, infrastrukturnya atau manusianya?

Baca juga: Jerman Tidak Memproduksi Pelatih, Tetapi Guru Sepakbola

Jerman memiliki banyak infrastruktur. Begitu juga Jepang. Hampir setiap sekolah di Jepang memiliki lapangan. Lapangan adalah nyawa utama aktivitas fisik seperti olahraga. Secara tak langsung, dengan menghadirkan banyak lapangan, di sekolah pula, mereka sedang membiasakan masyarakat untuk berolahraga sedari kecil.

Kemudian, apakah lantas tanpa infrastruktur (olahraga) maka manusianya tak akan maju? Membangun manusia juga hal yang penting. Di olahraga, sumber daya manusia terpenting adalah atlet.

Apakah atlet akan maju jika ia hanya dimodalin infrastruktur? Tentu tidak. Secara mendasar, atlet membutuhkan pelatih. Jika kita sejajarkan atlet sebagai siswa, maka pelatih adalah gurunya. Siswa tak akan jadi pintar hanya karena ada sekolah dan sekolahnya memiliki fasilitas belajar-mengajar yang komplet. Siswa bisa pintar karena ada peran dari guru.

Jadikan Guru Sebagai Pelatih

Berdasarkan ilmu kepelatihan, ada tingkatan untuk menjadi pelatih, yaitu individu yang terlatih (trained), tersertifikasi (certified), menerima pelatihan lanjutan (advanced), dan ahli (master). Kita tak bisa mengelak jika kita ingin pintar dalam suatu hal, maka kita harus berguru kepada ahlinya.

Seseorang yang pernah dilatih oleh pelatih, maka ia sudah setara dengan tingkat terlatih (trained) di atas. Seorang pelatih adalah mereka yang tak sembarangan melatih, mereka harus memiliki kualifikasi tertentu (certified). Jika Indonesia bisa fokus untuk memperbanyak jumlah pelatih yang tersertifikasi, maka kita juga akan meningkatkan jumlah individu yang terlatih. Filosofinya sederhana dan sangat nyambung dengan tut wuri handayani.

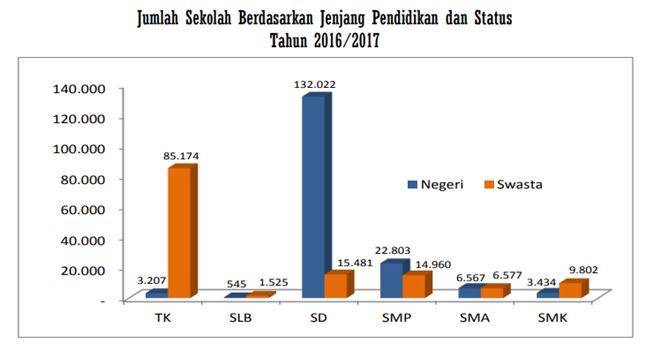

Maka dari itu, strategi yang sebaiknya diambil oleh Indonesia untuk memajukan, memadukan, dan menyelaraskan pendidikan dengan olahraga adalah menjadikan guru-guru olahraga di sekolah-sekolah, dari mulai SD, SMP, sampai SMA, termasuk SLB (untuk pembibitan atlet disabilitas) dan SMK, sebagai individu-individu yang tersertifikasi kepelatihan.

Bagaimanapun, para guru olahraga atau penjaskes (pendidikan jasmani kesehatan) di sekolah adalah mereka yang terlibat secara rutin dengan anak-anak, terutama SD. Jika para guru olahraga memiliki sertifikasi kepelatihan, maka anak-anak pun akan terbiasa untuk berolahraga dan beraktivitas fisik yang baik dan benar dari kecil.

Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016/2017, Kemendikbud

Dengan melibatkan sekolah seperti di atas (dengan asumsi satu sekolah memiliki satu guru olahraga), maka kita bisa mencetak sekitar 213.716 pelatih (tidak menghitung TK) yang memiliki sertifikasi pelatih olahraga.

Jangan Fokus di Sepakbola

“Sepakbola tertanam kuat dalam kultur kelas pekerja dan itu ditampilkan dalam tempat yang penting di sekolah. Banyak guru memainkannya di sekolah dan perguruan tinggi dan sepakbola jadi cara sederhana, menyenangkan dan tidak merugikan bagi aktivitas fisik murid-murid yang merupakan anak dari orang tua kelas pekerja. Sampai akhirnya, pada 1906, Departemen Pendidikan Inggris menyetujui untuk secara formal memasukkan sepakbola dalam kurikulum sekolah dasar negeri,” begitu yang tertulis di salah satu halaman buku 100 Years of Football: The FIFA Centennial Book.

Jika membicarakan olahraga, kita tidak bisa tidak membahas sepakbola, meski, tentu, banyak olahraga yang lebih penting dan menjanjikan prestasi bagi Indonesia dibandingkan sepakbola. Dalam hubungannya dengan pendidikan, sepakbola Indonesia juga awalnya dipelopori dan dipopulerkan oleh anak-anak SMA.

Anggap saja sepakbola sebagai hiburan. Jujur, sulit mengejar prestasi kalau Indonesia ingin sukses di sepakbola, meski “sukses” di sini bisa relatif. Mungkin bagi Indonesia, lolos ke Piala Dunia FIFA akan setara rasa puas dan suksesnya dibandingkan dengan jika Brasil menjadi juara dunia dua kali berturut-turut.

Masalahnya, jika Indonesia bisa berproses dengan baik dan benar dalam pembinaan, infrastruktur, manajemen, dan penjadwalan, sehingga levelnya naik di Asia, negara-negara Asia lainnya dan dunia juga pasti levelnya sudah naik. Anggap saja suatu hari nanti sepakbola kita sudah sampai level Jepang, tapi Jepangnya malah sudah di level Jerman, dan Jermannya sudah di level alien.

Berproses yang baik dan benar butuh tenaga dan waktu yang sangat panjang. Kecuali kita ingin yang instan, maka bisa dicoba pindah ke konfederasi Oseania.

Hal-hal di atas membuat saya sadar jika Indonesia seperti tak ditakdirkan untuk sepakbola. Saya akan sangat senang sekali jika saya salah dalam hal ini. Namun, kembali, saya menyarankan kita fokus di beberapa cabang olahraga ini: atletik (sebagai dasar dari olahraga), senam (sebagai mother of sport), bulu tangkis (sebagai olahraga unggulan Indonesia), pencak silat (sebagai olahraga asli dan unggulan Indonesia), baru setelah itu ada sepakbola (sebagai olahraga hiburan yang populer).

Memberbaiki Mentalitas Bangsa Melalui Pendidikan dan Olahraga

Satu kunci sukses lainnya, jika membicarakan topik yang spesifik kepada olahraga, adalah partisipasi di atas prestasi.

Baca selengkapnya: Bagaimana Seharusnya Negara dalam Mengurusi Olahraga?

Baca selengkapnya: Bagaimana Seharusnya Negara dalam Mengurusi Olahraga?

Melihat bagan “double pyramid theory” di atas, kita akan menemukan bentuk yang mengerucut antara atlet elite yang berada di puncak, dengan “sports for all” yang berada di dasar piramida.

Jumlah atlet elite pastinya lebih sedikit daripada atlet amatir dan masyarakat. Pada prinsipnya, masyarakat akan melahirkan (to supply) atlet elite, dan atlet elite akan menginspirasi (to inspire) masyarakat untuk terus berolahraga, terutama jika mereka yang menginspirasi adalah mereka yang sukses (misalnya juara dunia, peraih medali emas di Olimpiade, dll).

Ini sangat logis: jika tidak ada peserta di level amatir dan partisipasi (rekreasi), maka tidak akan ada atlet yang dilahirkan.

Dengan kebijakan semacam ini, kesuksesan melalui prestasi memang tidak terjadi secara instan, butuh waktu bertahun-tahun, sama seperti Jepang yang butuh waktu tidak kurang dari 50 tahun untuk sehat dan juga sukses dalam bidang olahraga seperti sekarang ini. Kesuksesan Jepang baru di Asia, padahal mereka masih ketinggalan di tingkat dunia.

Meski masih berandai-andai, wacana pelatihan untuk guru olahraga ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi dengan tujuan jangka pendeknya adalah untuk mencetak pelatih sebanyak-banyaknya dan memperkenalkan olahraga yang baik dan benar kepada anak-anak sejak usia dini. Sementara, tujuan jangka panjang wacana program ini adalah peningkatan jumlah atlet dan prestasi olahraga Indonesia di masa depan, terutama pada cabang olahraga unggulan Indonesia: bulu tangkis dan pencak silat.

Namun, ini tak bisa sembarangan direalisasikan. Apalagi jika ini masuk ke program pemerintah yang melibatkan banyak uang, malah berpotensi bagi beberapa pihak untuk meraup keuntungan pribadi. Jika kita kemudian berkutat di masalah itu, maka kita sudah tahu akarnya ada di mana: mentalitas bangsa.

Bagaimana cara memperbaiki mentalitas bangsa? Masalah mental ini tentunya berakar pada pendidikan. Siapa peran penting untuk memberi teladan dari depan, menciptakan ide di tengah, dan memberi dorongan dari belakang? Tentu saja guru.

Selamat Hari Pendidikan Nasional.