Indonesia mendapatkan 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu pada Asian Games 2018. Ini adalah sebuah rekor, sebuah pencapaian terbaik Indonesia di ajang olahraga multicabang Asian Games.

Meski pencapaian ini bisa dibilang sangat baik, Indonesia belum bisa menjadi juara umum. Kita menempati peringkat keempat klasemen perolehan medali di bawah Tiongkok (132 medali emas), Jepang (75), dan Korea Selatan (49).

Secara umum, tanpa bermaksud merendahkan prestasi para atlet, rahasia kesuksesan Indonesia di Asian Games 2018 adalah faktor tuan rumah dan pencak silat.

Dilihat dari posisi klasemen, bukan kebetulan posisi terbaik Indonesia di Asian Games adalah pada 1962, saat Jakarta menjadi tuan rumahnya. Saat itu Indonesia menduduki peringkat kedua dengan 11 medali emas, di bawah Jepang (73 medali emas).

Sementara di Asian Games 2018, sebanyak 14 dari 31 medali emas (hampir setengahnya) yang diraih Indonesia berasal dari cabang olahraga pencak silat.

Sudah menjadi hal biasa bagi negara tuan rumah untuk menampilkan cabang olahraga baru, cabang olahraga unggulan negara tersebut. Pencak silat adalah olahraga dan budaya asli Indonesia. Pencak silat baru masuk Asian Games pada 2018 ini. Sementara untuk Olimpiade, olahraga ini belum bisa diikutsertakan.

Tak perlu berkecil hati juga. Toh misalnya perolehan medali pencak silat tak dihitung, Indonesia tetap berada di peringkat keempat. Jadi tanpa pencak silat pun Indonesia tetap berprestasi.

Walau begitu, melihat prestasi dari cabang olahraga lain, Indonesia juga tak bisa menyombongkan diri. Dari 12 cabang olahraga lain yang menghasilkan medali emas di Asian Games 2018, hanya enam yang ada di Olimpiade, yaitu angkat besi, balap sepeda, bulu tangkis, dayung, taekwondo (medali emas perdana Indonesia di Asian Games 2018 oleh Defia Rosmaniar), dan tenis.

https://twitter.com/KEMENPORA_RI/status/1037646415055319040

Olahraga lain seperti karate dan panjat tebing baru akan debut di Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Sementara jet ski, paralayang, pencak silat, sepak takraw, dan wushu tak dipertandingkan di Olimpiade.

Status olahraga Olimpiade ini menjadi penting karena itu berarti Indonesia berpeluang menjadi negara papan atas di pentas dunia.

Sebagai perbandingan, angkat besi dikuasi Tiongkok dan Amerika Serikat, atlet sepeda level Asia kalah jauh dari Eropa (Perancis) dan Amerika Serikat, dayung juga dikuasai Amerika Serikat, taekwondo didominasi Korea Selatan, dan para petenis Asia kalah jauh dari Eropa dan Amerika Serikat.

Sejauh ini Amerika Serikat bisa merajai Olimpiade. Sementara di level Asia Tiongkok jagoannya. Dua negara itu membuat Indonesia sangat kerdil soal prestasi olahraga, meski cakupannya sudah dikurangi dari level dunia (Olimpiade) ke level Asia (Asian Games).

Jumlah penduduk AS dan Tiongkok yang sangat besar seolah mewajarkan hal tersebut. Namun jika hanya melihat jumlah penduduk, seharusnya Indonesia juga bisa bersaing karena dengan 260 juta jiwa, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga dunia. Sayangnya prestasi olahraga tak bisa ditentukan hanya dari jumlah penduduk.

Jadi apa faktor yang membuat sebuah negara bisa sukses di olahraga? Apakah latihan keras, keterampilan, genetika, atau bahkan keberuntungan?

Citius, Artius, Fortius

Moto Olimpiade adalah “Citius, Artius, Fortius”, atau “Lebih Cepat, Lebih Tinggi, Lebih Kuat”. Para atlet sudah menunjukkan jika mereka bisa mencerminkan moto tersebut.

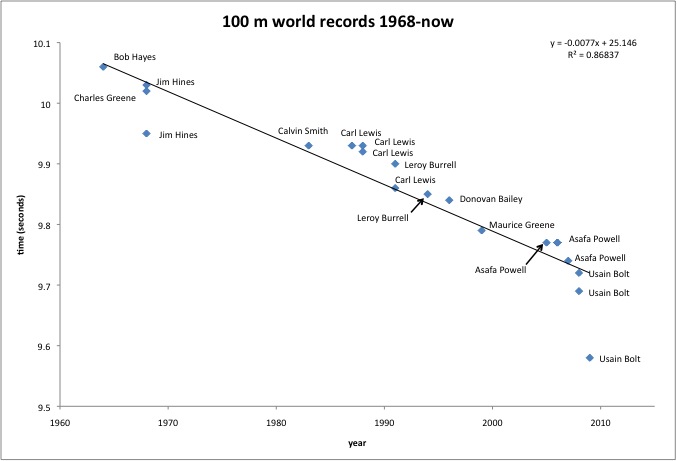

Pada 1936, Jesse Owens (Amerika Serikat) lari 100 meter dengan waktu 10,20 detik; hanya 0,02 detik lebih lambat daripada rekor Lalu Muhammad Zohri pada Kejuaraan Dunia Atletik Junior 2018 di Tampere, Finlandia.

Jika Owens—dengan kondisi puncak performanya—bisa ikutan Asian Games 2018, ketika Su Bingtian (Tiongkok) finis dengan waktu 9,92 detik (rekor Asia untuk 100 meter), Owens masih ketinggalan 2,6 meter. Itu adalah perbedaan waktu yang sangat besar untuk para sprinter.

Dalam jarak yang lebih jauh, Eliud Kipchoge (Kenya) menjadi juara maraton (lari jarak 42,195 km) Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro dengan waktu 02:08:44 (2 jam 8 menit 44 detik). Jika ia ikut bertanding pada Olimpiade 1904 di Saint Louis, Kipchoge akan unggul sangat jauh dari juara maraton saat itu, Thomas Hicks (Amerika Serikat), yang mencatatkan waktu 03:28:53. Perbedaannya sangat mencolok, 1 jam 20 menit.

Dalam setengah sampai satu abad terakhir, manusia tetap manusia. Manusia tidak berevolusi menjadi spesies baru. David Epstein dalam acara TED Talk menjelaskan fenomena di dunia olahraga ini.

Menurut Epstein, selain manusianya, selain atletnya, banyak faktor yang membuat kita bisa melaju lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan mengangkat lebih kuat.

Perkembangan Sains dan Teknologi

Pada ajang lari 100 meter sekarang, pelari seperti Usain Bolt memulai lari dari block start, kemudian berlari di atas trek sintetis dengan karpet khusus yang dirancang agar atlet bisa melaju secepat mungkin.

Sementara itu Jesse Owens memulai lari dari sebuah lubang. Trek larinya sendiri berbahan abu dari kayu yang dibakar; bahan yang membuat Owens mengeluarkan lebih banyak energi untuk lari.

Namun ternyata tetap saja, para ilmuwan olahraga yang menganalisis otot-otot ketika Owens lari, mendapati jika Owens tetap akan ketinggalan satu langkah dari Bolt jika ia berlari di atas trek yang sama dengan yang digunakan sekarang. Jadi secara umum, manusia saat ini memang lebih cepat daripada satu abad yang lalu.

Para ahli biomekanika menyimpulkan kecepatan lari kita akan berkurang 1,5% jika kita berlari di atas trek abu hasil bakaran kayu daripada trek sintetis.

Itu baru masalah trek lari dan block start. Soal pola latihan juga berbeda, lebih banyak atlet yang berlatih sekarang; membuat kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencetak pelari cepat. Mereka juga berlatih dengan pola dan menu yang lebih tepat.

Thomas Hicks—si pemenang maraton 1904 dengan waktu hampir tiga setengah jam—meminum racun tikus dan brandi sebelum berlari. Ia meminum itu semua karena ia yakin itu adalah zat yang tepat untuk “obat-obatan peningkat performa” (bisa dikategorikan doping). Jelas atlet sekarang sudah punya lebih banyak obat-obatan peningkat performa seperti suplemen, bahkan yang tergolong doping.

Itu baru dari atletik, perkembangan sains olahraga dan teknologi yang pesat juga ditunjukkan pada cabang olahraga bulu tangkis (misalnya kok semakin baik, raket semakin ringan, dan sepatu semakin nyaman) dan tentu sepakbola (mulai dari bolanya itu sendiri, seragam pemain, sepatu bola, lapangan sepakbola, sampai alat-alat yang membantu wasit).

Baca juga: Menjawab Mitos pada Sepakbola dengan Sains

Faktor Genetik

Jika sains olahraga terus mengembangkan olahraga dan para atletnya, maka seharusnya semua negara akan sukses di olahraga mana pun pada akhirnya. Begitu, bukan? Sayangnya tidak begitu.

Ada alasan kenapa kebanyakan pelari cepat (sprinter) adalah mereka yang keturunan Afrika Barat seperti Nigeria. Para atlet juara lari cepat adalah mereka yang memiliki serat otot kedutan cepat (fast twitch) yang membuat mereka bisa bereaksi secara cepat. Orang-orang Afrika Barat atau keturunannya memiliki gen yang sudah dikenal dengan “speed gene”.

Itu yang menyebabkan seberapa kerasnya pun atlet lain berlatih, atlet Afrika Barat atau keturunannya yang akan mendominasi pada akhirnya.

Usain Bolt dan Michael Johnson, dua pelari cepat jarak pendek, adalah keturunan Afrika Barat dari era perbudakan dahulu. “Itu karena latar belakang dari perbudakan. Orang-orang dulu sangat kuat dari kerja-kerja fisikal... gennya sangat kuat,” kata Bolt, warga negara Jamaika (Kepulauan Karibia), setelah memecahkan rekor pada 2009.

Femi Ogunode (Qatar), pemegang rekor lari 100 meter Asia dengan 9,91 detik, adalah atlet yang lahir di Nigeria (Afrika Barat) dan pindah kewarganegaraan menjadi Qatar pada 2009.

Sementara itu untuk lari jarak menengah dan jauh didominasi oleh orang-orang Nilotik (dataran tinggi sekitar Sungai Nil) seperti Kenya. Kebanyakan dari mereka memiliki tubuh kurus dan kaki yang panjang, dengan dominasi serat otot kedutan lambat (slow twitch), dan detak jantung rendah karena terbiasa tinggal di altitud tinggi.

Kesuksesan atlet-atlet keturunan Afrika membuat banyak negara melirik menawarkan naturalisasi, baik secara langsung (pindah kewarganegaraan) maupun tidak langsung (perkawinan untuk menghasilkan keturunan jangka panjang).

Mo Farah, atlet lari jarak jauh tersukses Britania Raya, lahir di Gabiley, Somaliland (Afrika Timur). Sebelum Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro juga ada masalah soal naturalisasi. “Pada satu hari menjelang Rio, kami mendapatkan 25 atau 26 aplikasi untuk pindah kewarganegaraan,” kata Sebastian Coe, Presiden IAAF (federasi atletik internasional).

Hal ini menunjukkan beberapa ras tertentu memiliki keunggulan cabang-cabang olahraga. Pada akhirnya hanya negara-negara tertentu yang bisa menghasilkan juara. Itu sebabnya beberapa negara punya olahraga unggulan.

Baca juga: Debat Klise Soal Pesepakbola Berbakat dan Pekerja Keras

Selain atletik, olahraga renang didominasi oleh Amerika Serikat (553 total medali Olimpiade), sepeda oleh Perancis (91), senam oleh Uni Soviet (182), polo air oleh Hungaria (15), sprint kano/kayak oleh Jerman (70), panahan oleh Korea Selatan (39), judo oleh Jepang (84), anggar oleh Italia (125), tenis meja oleh Tiongkok (53), bulu tangkis ganda putra oleh Indonesia (6), dan masih banyak lagi.

Dari tenis meja kita bahkan bisa mendapatkan contoh nyata di mana ada setidaknya 42 atlet tenis meja putra dan 81 atlet tenis meja putri yang merupakan pemain naturalisasi dari Tiongkok. Han Ying dan Shah Xiaona adalah dua contoh atlet naturalisasi Tiongkok peraih medali perak tenis meja yang merepresentasikan Jerman.

Faktor Lingkungan dan Budaya

Rasmus Ankersen, dalam bukunya, The Gold Mine Effect, berkeliling dunia untuk untuk mengetahui apa yang membuat negara tertentu mampu menghasilkan atlet-atlet terbaik dari beberapa cabang olahraga.

Ia datang ke Kenya dan menemukan fakta bahwa berlari sudah menjadi budaya mereka sejak masih kecil. Anak-anak harus berlari (bukan jalan kaki) sejauh 10 kilometer saat berangkat sekolah dan 10 kilometer saat pulang sekolah.

Mereka harus berlari agar tidak terlambat saat masuk sekolah dan harus kembali berlari karena umumnya mereka ditugasi menjaga hewan ternak setelah pulang sekolah.

Negara lain yang ia kunjungi adalah Brasil yang terkenal dengan sepakbolanya. Ankersen menceritakan bahwa rahasia Brasil dalam memproduksi pemain sepakbola terbaik dunia terletak pada favela.

Favela adalah perkampungan kumuh yang padat penduduk di Brasil. Masyarakat di sana hidup miskin dengan tingkat kriminalitas sangat tinggi. Pada setiap favela, biasanya terdapat ruang kecil untuk anak-anak bermain sepakbola.

Baca juga: Lapangan Sepakbola yang Menghasilan Energi dari Pijakan Kaki

Bagi anak-anak yang tinggal di favela, hanya ada dua pilihan, yaitu hidup miskin di kampung mereka tersebut selamanya atau sukses dengan menjadi pemain sepakbola. Kondisi ini yang membuat Brasil mampu melahirkan pemain-pemain terbaik dunia. Tipikal pemain Brasil juga sangat teknikal seperti Ronaldo, Ronaldinho, dan Neymar.

Bukannya tanpa alasan, rata-rata teknik tinggi para pemain Brasil diciptakan dari keterbatasan ruang. Lapangan sepakbola di favela sangat kecil. Mungkin lebih cocok disebut lapangan futsal. Sehingga para pemain dituntut untuk kreatif dalam mengolah bola.

Hal-hal seperti ini yang membuat banyak negara di dunia sulit meniru kesuksesan negara lain pada cabang olahraga tertentu. Dengan naturalisasi, perkawinan silang, atau bahkan rekayasa DNA, setiap negara bisa saja menciptakan atlet dengan karakteristik fisik yang serupa.

Namun jika pun itu berhasil dilakukan, sulit bagi mereka untuk menciptakan faktor lingkungan serupa yang mendukung perkembangan alami para atlet. Anak-anak Amerika dan Tiongkok misalnya, mereka mungkin tak akan terbiasa berlari 10 kilometer saat berangkat sekolah seperti yang dilakukan oleh anak-anak di Kenya.

Peran Sains Olahraga dalam Membangun Indonesia

Pada 9 September 1948 Indonesia menggelar Pekan Olahraga Nasional pertama (PON I). Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional (Haornas) setiap tahunnya.

Peringatan Haornas 2018 misalnya, dengan tema “Ayo Olahraga Bangun Indonesia”, yang memiliki harapan agar masyarakat bisa berolahraga dan olahraga bisa berkontribusi pada pembangunan bangsa. Asian Games 2018 sudah membuktikannya dengan pembangunan yang meninggalkan banyak warisan (legacy).

Namun pembangunan dan warisan terbaik dari Asian Games 2018 terletak pada perkembangan olahraganya itu sendiri. Jadi, bagaimana dengan olahraga Indonesia? Apakah olahraga mampu membangun Indonesia untuk kemudian berkembang dan ikut bersaing dengan negara-negara lain di dunia?

Baca juga: Memperbaiki Mentalitas Bangsa Melalui Pendidikan dan Olahraga

Sejauh ini hanya bulu tangkis, angkat besi, dan panahan yang menghasilkan medali di Olimpiade. Ditambah mungkin panjat tebing. Akan sangat baik jika pencak silat bisa masuk ke Olimpiade. Tapi apakah ada peluang agar Indonesia mampu berprestasi di cabang lain?

Masalahnya, faktor genetik orang Indonesia tidak condong pada salah satu olahraga tertentu. Namun keberagaman budaya di beberapa lokasi di Indonesia memiliki kemiripan dengan negara-negara unggulan olahraga tertentu.

Di Tulehu misalnya, di mana kehidupan anak-anak Tulehu dengan sepakbola tidak jauh berbeda dengan anak-anak di favela Brasil. Di daerah pedalaman Papua juga terdapat fenomena anak-anak yang harus berjalan hingga 10 kilometer menuju sekolah, serupa dengan yang dilakukan anak-anak di Kenya.

Sementara di Nias, budaya di sana menuntut anak laki-laki untuk bisa melompati batu setinggi 2 meter agar dianggap laki-laki dewasa. Mereka melompat setinggi itu tanpa teknik dan latihan terstruktur. Tidakkah mereka berpotensi menjadi atlet lompat tinggi kelas dunia?

Belum berkembangnya ilmu pengetahuan pada dunia olahraga di Indonesia membuat potensi-potensi yang tersebar di nusantara masih belum bisa dimaksimalkan. Maka salah satu cara mengembangkan potensi-potensi tersebut tentu dengan memajukan ilmu pengetahuan olahraga. Di situ peran sains olahraga dan teknologi yang sesungguhnya.

Artikel ini adalah versi tulisan panjang dari video Buka Data kerjasama Narasi TV dan Pandit Football berjudul Rahasia Meraih Medali Asian Games.

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)